بہت سے لوگوں کے لیے سائنس فکشن اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کردہ کسی مہم جوئی سے بڑھ کر ہے۔ یہ مستقبل میں جھانکنے کی شعوری کوشش ہے، ایک راستہ جس کی مدد سے ہم ان خطرات اور خوشیوں کے امکانات کھوجتے ہیں جو زندگی نے ابھی آشکار نہیں کیے۔ تحریر اور انداز بیان کی خوبیوں سے ہٹ کر ایک سائنس فکشن مصنف کی قابلیت کا پیمانہ ان چیزوں کی پیشگی نشان دہی سے لگایا جاتا ہے جن کا ظہور ابھی ہونا باقی ہے اور بعض لوگ اس فن میں طاق تھے۔

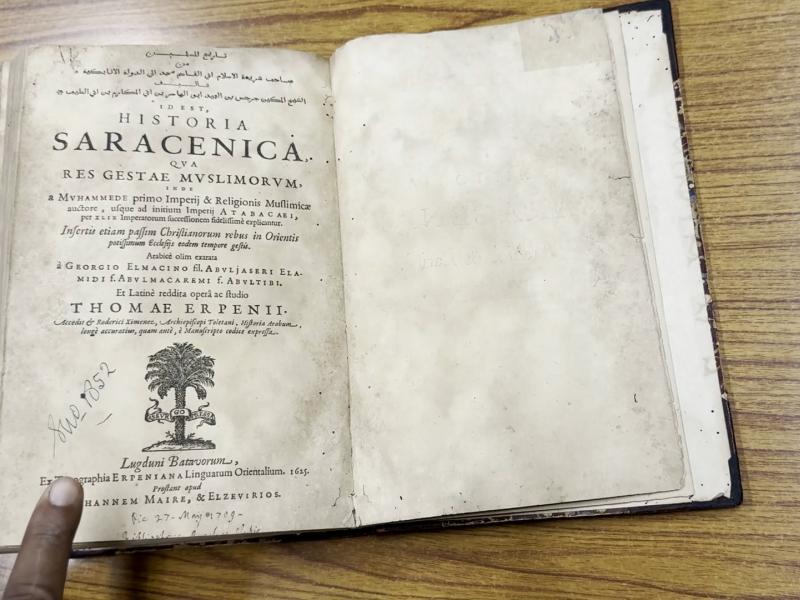

جہاں تک پیشن گوئی کی بات ہے تو اس میں دو طرح کے سائنس فکشن مصنفین ہیں۔ ایک جو واقعی با کمال ہیں اور دوسرے جو ماہر تو نہیں لیکن دوسروں کی تحریر پہ ہاتھ صاف کرنے میں ماہر ہیں۔ با کمال لوگوں کی مختصر سی فہرست میں چند برطانوی ہیں اور جن میں مضبوط ترین امیدوار کے طور پر ایچ جی ویلز سر فہرست ہیں۔ بیسویں صدی کے آغاز میں ایچ جی ویلز نے بہت سارے ایسے عہد ساز ناول لکھے جن کے خیالات پر آج بھی آدھی سے زیادہ سائنس فکشن فلموں کا دانہ پانی چل رہا ہے۔

پچھلے سال ایڈلس ہکسلے کے شاہکار ’بریو نیو ورلڈ‘ کی ایک بار پھر ٹی وی کے لیے عکس بندی کی گئی۔ یہ نئی اور خالص امریکی تیار کردہ سیریز کس قدر اصل متن سے مطابقت رکھتی ہے یہ اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن اگر آپ سیریز سے پوری طرح حیرت زدہ نہ ہو رہے ہوں تو اس حقیقت پر دھیان دیجیے کہ یہ 1931 میں لکھی گئی تحریر تھی۔

بریو نیو ورلڈ نہ صرف 1984 کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے بلکہ دوسری جنگ عظیم کے خد و خال بھی پہلے سے پوری طرح واضح کرتا ہے۔ دراصل اگر ہم بریو نیو ورلڈ کی عکس بند کی گئی کسی بھی کوشش کا بغور مشاہدہ کریں تو سب سے زیادہ اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ اداکار، آرٹ ڈائریکٹرز اور عہد حاضر کے سکرین رائٹرز کچھ بھی ایسا اضافہ نہیں کر سکتے جو اصل کا مقابلہ کر سکے۔

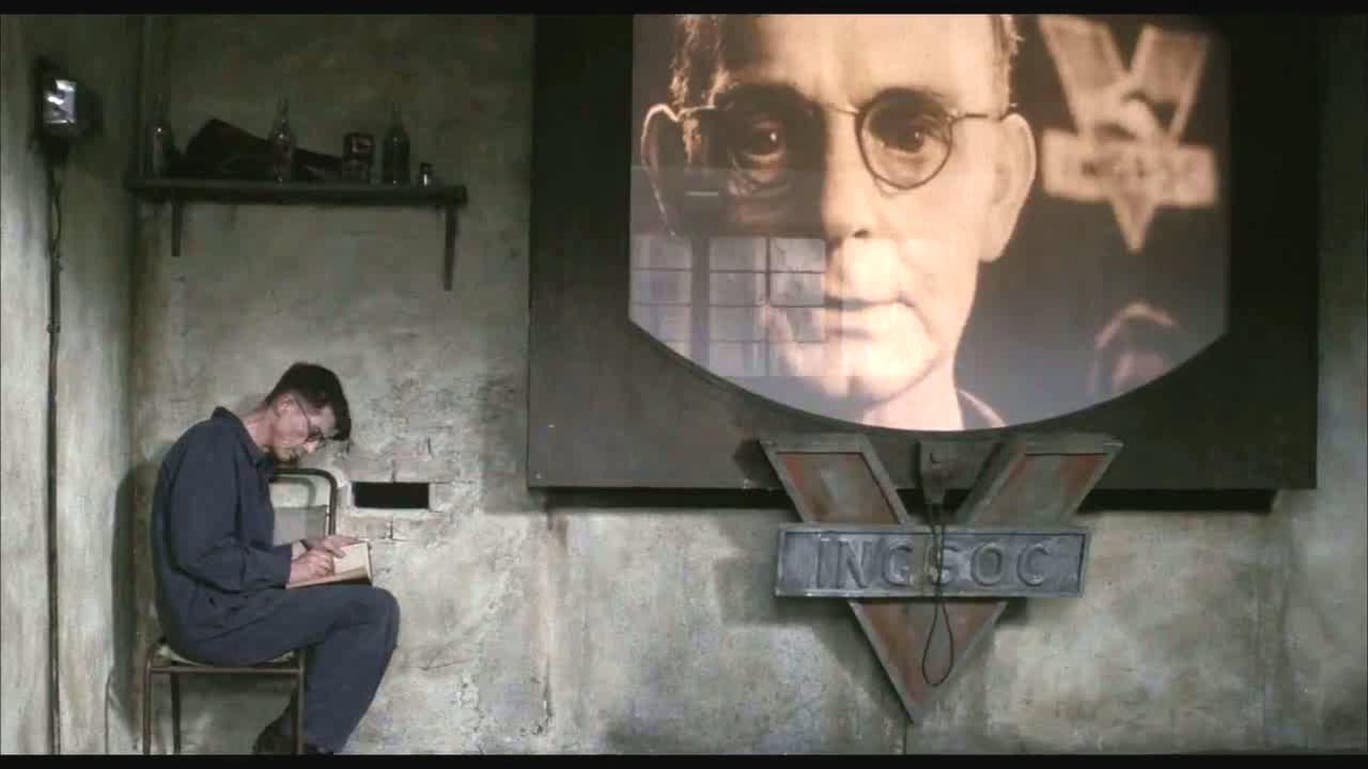

جہاں تک قوت مشاہدہ کی بات ہے تو ہکسلے بہت ہی غیر معمومی انسان تھے۔ وہ خوف زدہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ سائنس کی باریکیوں سے آگاہی کے سبب ان کا کام روز بروز نئے حیرت کدوں کا در وا کرتا ہے۔ گویا وہ اپنے زمانے سے 50 برس آگے تھے۔ ایسا لگتا ہے ہم بچوں کے سکول میں قدم رکھتے ہیں جہاں لندن کا آرکسٹرا تین سالہ بچے کی زیرنگرانی بج رہا ہے۔ محض 64 ہزار الفاظ کی مدد سے ہکسلے نے سائنس فکشن کی نئی عمارت کھڑی کر ڈالی ہے جسے فلم اور ٹی وی کی دنیا ابھی تک دریافت کیے چلی جا رہی ہے۔ ایٹن میں بطور استاد انہوں نے ایرک آرتھر بلئیر کو متاثر کیا جس نے بعد میں جارج آرویل کے قلمی نام سے لکھا اور ان دو مصنفین نے ڈسٹوپین (dystopian) سائنس فکشن کا ایسا بلند معیار قائم کیا جس کے قریب بھی شاید ہی کوئی پہنچ سکا ہو۔

مزید پڑھ

اس سیکشن میں متعلقہ حوالہ پوائنٹس شامل ہیں (Related Nodes field)

اگرچہ آرویل کو بہت جلد موت نے آ لیا لیکن ہکسلے کے برعکس ان کی تحریریں کئی شعبوں کا احاطہ کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ ان کا علامتی ناول’1984‘ سائنس فکشن کے ساتھ ساتھ ادبی طور پر بھی اہم تخلیق ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پروان چڑھنے والی نسل ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی کی خواہش مند تھی اور اس کی بدولت نئے ولولے سے آگاہ ہوئی۔

اگر آپ ڈینی بوئل کی فلم ’سٹیو جابز‘ دیکھیں تو اس کے ایک اہم منظر میں آرتھر سی کلارک ٹی وی کے عملے سے بات کرتے ہوئے مستقبل کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ یہ 1970 کے عشرے کے ابتدائی سالوں کی عکاسی کرتا ہوا منظر ہے اور کلارک اتنے درست جواب دیتے ہیں کہ حیرت کے مارے آپ کا سر چکرا جاتا ہے۔ وہ انٹرنیٹ، ای میل اور جیبی آلات کی نہایت کامیابی سے نشان دہی کرتے ہیں۔

نوجوانی کے دور میں موضوع گفتگو کمپیوٹر اور ٹیلی فون لائنز ہوا کرتے تھے کہ کیسے ایک دن یہ باہم یکجا ہو کر ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر دیں گے۔ میرے آس پاس اکثر لڑکے ایسی کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہ ہوتے تھے۔ یہ خیال کہ شاید لاکھوں لوگ لیپ ٹاپ پر گھروں سے کام کریں بہت ہی زبردست تھا اور میرا خیال ہے میرے ذہن میں ایسی ممکنہ صورت حال کی پرچھائی تھی۔ جب میں 12 سال کا لڑکا تھا اس وقت آرتھر سی کلارک کی بہت ساری کتابیں پڑھتا اور یاد رکھتا تھا۔

کلارک کا رویہ رجائیت پسندی کی طرف زیادہ مائل نظر آتا ہے۔ مستقبل کی پیشن گوئی کا مطلب محض مستقبل کے بارے میں قیاس آرائی نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں۔ بہت سارے مصنفین کے لیے یہ دیکھے گئے کسی خطرناک خواب کی طرح ہے جسے جھٹکنا مشکل لگتا ہے تو لوگوں کو ایسے خطرے سے آگاہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس نے ابھی نمودار ہونا ہے۔

کچھ سال پہلے میرا ایک پکا کیتھولک دوست موجودہ صورت حال کے تناظر میں ایک انتہائی شاندار سائنس فکشن ناول لکھنا چاہتا تھا۔ ایسا ناول جس میں بڑھتی ہوئی آبادی زمین کے قدرتی ذخائر کا صفایا کر دیتی ہے اور فاقہ کشی کے سبب موت کے سائے منڈ لانے لگتے ہیں۔ اقرار گناہ کے جال میں پھنستے ہوئے اس نے اپنے علاقائی پادری کے سامنے کہانی کا مرکزی خیال پیش کر دیا جس کے جواب میں دوزخ کی دہکتی آگ کی وعید سننے کو ملی۔

کیتھولک چرچ ایک طویل مدت سے بڑے خاندانوں کی حوصلہ افزائی کرتا چلا آیا ہے اس لیے ایسے تصور کی توثیق ممکن ہی نہ تھی جس کی بدولت ان کی اپنی تعلیمات نوع انسانی کے لیے خطرہ قرار پاتیں۔ میں نے اسے قلمی نام کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ پادری کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن مسئلہ صرف اتنا نہ تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ خدا سے یہ بات پوشیدہ رہے گی اس لیے چند دن بعد اس نے ’سلیکٹ آل‘ کا بٹن دبا کر ڈیڑھ لاکھ الفاظ پر مشتمل بہترین حصہ یکلخت ڈیلیٹ کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے ہمت نہیں ہاری اور اب ایسی کہانی لکھ رہا ہے جس میں پیزلی کلونز کی فوج وائٹ ہاؤس پر قبضہ کر لیتی ہے۔

اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مصنف کی مستقبل میں جھانکنے کی راہ میں کئی طرح کی رکاوٹیں حائل ہو سکتی ہیں۔ سائنس فکشن نگار کے لیے ایک بہت بڑی غلطی لمحۂ موجود سے از حد متاثر ہونا ہے۔ 1950 کی دہائی میں ایٹمی طاقت کے ہر طرف چرچے تھے اور ہر سائنس فکشن مصنف نے ایسے مستقبل کی پیشن گوئی کی جو ایٹمی توانائی پر منحصر ہو گا۔ بعد میں جب گرین پالیٹکس (ماحولیات کے بارے میں فکرمند) کا دور دورہ ہوا تو انہوں نے ایٹمی توانائی کو مخاصمت کی نظر سے دیکھتے ہوئے یہی راگ الاپنا شروع کر دیا کہ جو بھی ہو ترقی سے کچھ اچھا برآمد ہونے والا نہیں ہے۔

اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری مادی دولت میں کس قدر اضافہ ہوا کیونکہ اس کے ساتھ در آتا گرد و غبار اور دھواں ہمارے لیے ایسا درد سر بنے گا کہ ہم مجبوراً برطانوی لینڈ سکیپ مصور کانسٹیبل کی آئل پینٹنگز میں جائے پناہ ڈھونڈیں گے۔ اس کے بعد ڈی این اے کا موضوع ہاتھ لگا تو اسے اس قدر رگیدا گیا کہ سائنس فکشن کی تقریباً ہر تحریر میں اسی کی چھاپ نظر آتی۔

کچھ مدت بعد اس سے جی بھر گیا تو دوبارہ ان کا رخ مصنوعی ذہانت اور قاتل روبوٹوں کی طرف پھر گیا جس پہ وہ پہلے کافی طبع آزمائی کر چکے تھے۔ قاتل روبوٹ سکرین پر ایکشن کا خوب ماحول بناتے ہیں اور اس میں فلم انڈسٹری کے لیے بہت سے مناسب مواقع موجود ہیں۔

نئی دریافتوں نے کئی طرح سے مصنوعی ذہانت کی طرف مراجعت ممکن بنائی۔ کمپیوٹر کی ایسی تیز رفتار ترقی دیکھ کر عملی طور پر ہماری اکثریت ایسے انقلابی ربوٹس کی توقع کر رہی ہے کہ مصنف کو جزئیات نگاری میں وقت ضائع کرنا ہی نہیں پڑے گا۔

افسوس ناک بات یہ ہے کہ عہد حاضر کے ہمارے مصنفین جس قدر چاہے زور لگا کر مستقبل میں جھانکنے کی کوشش کریں ان کا رخ ماضی کی طرف ہی رہتا ہے۔ بالکل نئے اور فکر انگیز سائنس فکشن کی تخلیق ان کے بس سے باہر ہے۔ ایچ جی ویلز کی تحریروں جیسی جو نئے اور منفرد خیالات سے بھری ہوتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا مفہوم اور سمجھنے کا انداز بدلتا گیا۔ جب ویلز پہلی بار اپنا مشہور سائنس فکشن ناول ’دا وار آف دا ورلڈز‘ لکھنے بیٹھے تھے تو ممکن ہے اس وقت یہ محض نوآبادیاتی فتح کی تمثیل ہو لیکن جب ہالی وڈ نے 1950 کے عشرے میں اسے ہاتھ لگایا تو یہ کمیونسٹوں کی جد و جہد اور امریکی سائنس دانوں کی ٹیکنالوجی میں برتری کھونے کے اجتماعی اضطراب کی علامت بن گیا۔

’ہمارے تمام ہتھیار بےکار ہیں۔‘ یا کیا ایسا ہی ہے؟ ویلز کی دور رس بصیرت کے مطابق سارے نہیں لیکن ہتھیاروں کی اکثریت مریخ کے فتح مند لشکر کے سامنے بے کار تھی۔ دوسروں کے مطابق صورت حال اس سے بھی زیادہ تشویش ناک ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں کسی حد تک یہ مصنف کی اپنی شخصیت پر منحصر ہوتا ہے۔ امریکی ناول نگار فلپ کے ڈک کے مطابق مستقبل ہمیشہ آدھا خالی گلاس ہے جو آرتھر سی کلارک جیسے انسان کے لیے ہمیشہ آدھا بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ جہاں ہکسلے اور آرویل نے لا کر چھوڑا تھا وہاں سے کلارک آگے بڑھاتے ہیں اور ان کی نگاہ مستقبل کو دیکھتے ہوئے امید سے لبریز ہوتی ہے۔ آرتھر کلارک کی کتاب میں کوئی بھی جدید ٹیکنالوجی جادو کی مدد سے کم جدید معاشرے سے مربوط کی جا سکتی ہے۔

لیکن ڈک بہت مختلف تھے۔ ایسا لگتا ہے وہ کسی خطرے سے خبردار کر رہے ہیں اور یہ کئی طرح سے ان کی چاشنی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ ایک حقیت ہے کہ آپ کے مرکزی کردار کو دنیا میں کسی چیز کے خلاف جد و جہد کرنی ہے اور اگر پہلے ہی تمام مسائل حل ہو چکے ہیں تو وہ سارا دن کیا کرے گا؟

یہ محض سائنس فکشن نہیں بلکہ ہر طرح کے فکشن کا معاملہ ہے۔ ہم یہاں کچھ اہم باتیں گوش گزار کیے دیتے ہیں۔

یاد رہے کہ ڈرامے کی بنیاد کشمکش پر ہوتی ہے اور مستقبل کی ایسی جھلک جو کشمکش سے محروم ہو وہ تیز رفتار ایکشن کے لیے بمشکل پوری پڑ سکتی ہے۔ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو خوف زدہ رکھے۔

بہت سارے مصنفین کے لیے تحریر کا بنیادی محرک ہی یہ خوف ہے۔ بعض مصنفین آرٹ گریجویٹس ہیں جن کا یونیورسٹیوں میں سائنس سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا۔ خطرے کو بھانپتے ہوئے کہ ان کی اپنی ڈگریاں ان کو مستقل ملازمت دلانے کے لیے نا کافی ہیں تو انتقام لینے کی غرض سے وہ ہر سائنسی ایجاد کے پیچھے لٹھ لے کر پڑ گئے اور بہت جلد نئی ٹیکنالوجی کی صورت میں کسی تباہی کی پیشن گوئی کرنے لگے۔

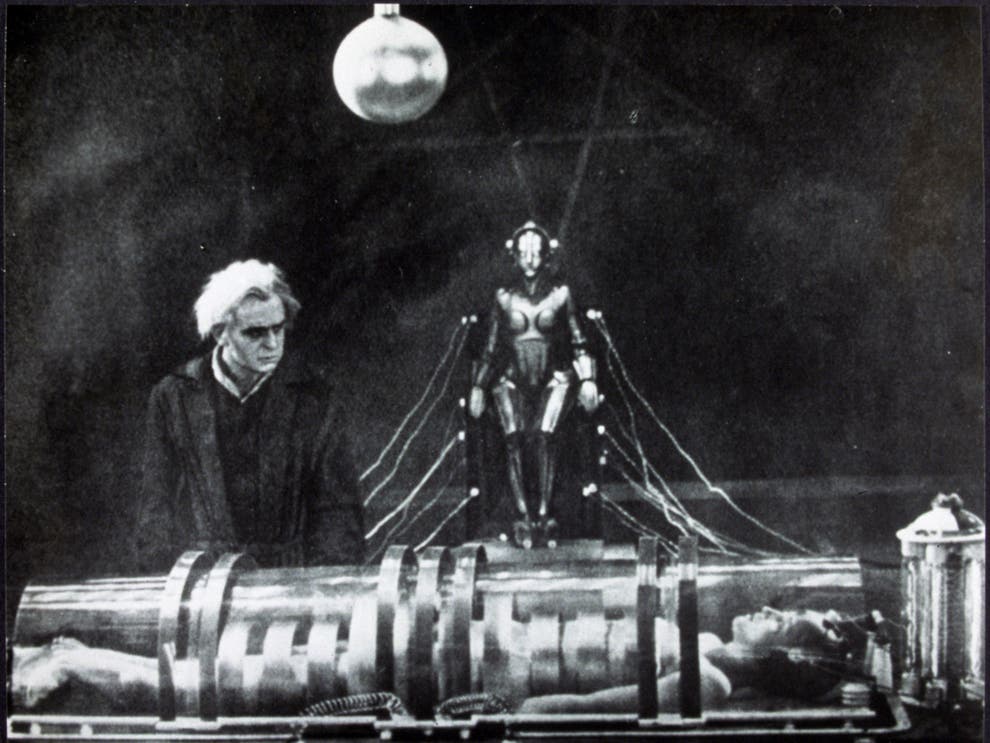

جب فرٹز لینگ نے اپنی شاہکار سائنس فکش فلم ’میٹروپولس‘ بنائی تو وہ تاریخ کی مہنگی ترین فلم تھی اگرچہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ زیادہ تر فلیش کارڈز پر منحصر تھی (میٹروپولس بولتی فلموں کی ایجاد سے پہلے کی بات ہے)۔ لینگ ایک باکمال دور اندیش شخص تھے اور انہوں نے پہلی بار کامیابی سے سکرین پر انسانوں جیسے روبورٹ دکھائے، حتیٰ کہ اس حد تک پہنچ گئے کہ فلم کے آخر میں وہ اپنی مشینوں کو جیتی جاگتی عورت کے روپ میں دکھا دیا۔ حیرت ہے لینگ اور اس کے دوستوں نے کیسے روبوٹ کو باشعور شخصیت میں بدلنے کا سوچ لیا؟ اچھا، میرا خیال ہے اس کی پشت پر پنوکیو اور فرینکنسٹائن اور یقیناً کچھ اور ایسی تحریریں ہوں گی لیکن اس کے باوجود یہ اپنے وقت سے بہت آگے کا کام تھا۔

لیکن میٹروپولس بطور بصری میڈیم سائنس فکشن کے ساتھ درپیش ایک بنیادی مسئلے کو اجاگر کرتی ہے۔ اشیا کی عکس شدہ شکل تصورات کی نسبت بہت جلد پرانی ہوتی ہے۔ اگر آپ 1950 کے عشرے کی رنگین پینٹنگز دیکھیں تو ان میں آپ کو اس وقت متوقع خلائی راکٹس کی تصاویر نظر آئیں گی اور آپ کم و بیش ہمیشہ اسے دیکھتے ہی اندازہ کر لیں گے کہ یہ کب بنائی گئی تھی۔ آرٹ ڈیزائن جتنا مرضی بہتر ہوجائے یہ ناممکن ہے کہ ہماری موجودہ جمالیات کو دھچکہ نہ لگے۔

غلامی اور طبقاتی کشمکش ابھی تک ہمارے اجتماعی شعور میں راسخ ہیں، اس کے باوجود ممکن ہے آپ اسے ماضی کی چیز سمجھتے ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی چیز کا سامنا ہمیں مستقبل میں دوبارہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے، تو ممکن ہے ہم ’بلیڈ رنر‘ جیسی فلم بھی دیکھنا چاہیں۔ سائنسی نقطہ نظر سے اس کی کوئی توجیہ ممکن نہیں۔ ایسا ترقی یافتہ سماج جو اپنے لوگوں کے جینز میں ٹیکنالوجی کی مدد سے رد و بدل کر سکتا ہو انہیں افرادی قوت جیسے مسائل در پیش ہوں یہ معاملہ سمجھ سے باہر ہے۔ کوئی بھی کام سرانجام دینے کے لیے صنعتی روبوٹس تیار کیا جا سکتے ہیں اور یہ بات پیش نظر رکھتے ہوئے زیادہ تر سائنس فکشن ناول نگاروں نے روایتی انداز اختیار کرتے ہوئے مستقبل کی ایسی منظر کشی کی ہے جہاں کمزور اور مجبور افراد کو زبردستی بال روم سے نکال کر کام کاج پر نہیں لگایا جاتا۔

پھر وہی بات کہ ایسا ہونا بعید از قیاس ہے۔ لیکن سوچیے تو سہی۔ بچپن میں پہلی بار میں نے گورڈن گیکو کو ایک ساحل پر اپنے دوست سے 1980 کی دہائی والے بڑے سائز کے سیل فون سے کال کرتے دیکھا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اُس وقت سوچ رہا تھا کہ ایک آلے نے ان کی دولت کی منظر کشی فلم کے کسی بھی دوسری سین سے بہتر کی ہے۔

سیل فون اس وقت نئی چیز اور ایک طرح سے آپ کی خوشحالی کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ اب برطانیہ میں اتنے لوگ نہیں جتنے موبائل فونز ہیں اور کسی حد تک لاابالی نوجوانوں کے لیے شوخی بگھارنے کا ذریعہ بن چکے ہیں جنہیں اکثر اوقات ہم نوٹ ہی نہیں کرتے۔ ماڈرن ٹیکنالوجی کی فطرت کے عین مطابق اس تک رسائی بہت آسانی سے ممکن ہے۔

بعض اوقات ہالی وڈ کے ہدایت کار سٹینلی کویبرک اور کلارک جیسے لوگ بھی اسے سمجھنے میں غلطی کر بیٹھے۔ فلم ’2001 : اے سپیس آوڈیسی‘ میں HAL نامی کمپیوٹر مرکزی کردار ہے۔ جب خلاباز ڈیوڈ بومین اسے چھوڑنے جاتا ہے تو اس کے برقی آلات بحری جہاز کی آدھی جگہ گھیرے ہوتے ہیں۔ اس کی کشش ثقل نہ ہونے کے برابر ہے اور وہ مستقبل میں 30 برس تک جا سکتا ہے۔ 1960 کی دہائی کے اوآخر تک کمپیوٹرز بڑی شان و شوکت کی چیز تھے جن کے لیے الگ اور کشادہ عمارت کا انتظام کیا جاتا تھا۔ مصنف اور سیٹ ڈیزائنر اس بات کا اندازہ نہ کر سکے کہ مستقبل میں HAL جیسے کئی کردار انسان اپنی جیب میں لیے پھرتے ہوں گے۔ وہ اپنے عہد کے اس قدر زیر اثر تھے کہ مستقبل کی واضح تصویر نہ دیکھ سکے اور میرا خیال ہے آج بھی زیادہ تر یہی ہو رہا ہے۔

ایچ جی ویلز جیسے مصنفین پیشن گوئی کے فن میں یکتا تھے۔ برائن ایلڈس نے بعد میں ویلز کو ’سائنس فکشن کا شکسپیئر‘ قرار دیا۔ ان کی کارکردگی اتنی زبردست ہے کہ انہیں زیر کرنا کم و بیش ناممکن دکھائی دیتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کار انہوں نے یہ سب کیسے کیا؟

اچھا تو شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت تیز دماغ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ان چند محدود سائنس فکشن مصنفین میں سے ہیں جن کی روایتی سائنسی تعلیم سے آگاہی تھی۔ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ آرتھر سی کلارک نے فزکس کے مضمون میں کنگز کالج لندن سے فرسٹ کلاس ڈگری لی تھی۔ ہکسلے ایٹن کالج میں پڑھاتے رہے اور ان کے سوتیلے بھائی نے بعد میں فزیالوجی میں نوبل پرائز جیتا۔ اگرچہ ویلز کا بچپن مشکلات کا شکار رہا اور زیادہ تر انہوں نے غیر رسمی طریقے سے خود سیکھا لیکن بعد میں وہ رائل سکول آف سائنس میں بائیالوجی پڑھنے کے لیے گئے۔

ہمارے عہد میں مائیکل کرائٹن (’جوراسک پارک‘ کے مصنف)، جن کا کام بعد میں ہماری نسل پر اثر انداز ہوا، ہاورڈ یونیورسٹی میں میڈیسن کے طالب علم رہے اور ایک ایسا زبردست خیال ان کے ہاتھ لگا جسے وہ بار بار دہراتے رہے۔ معاصر سائنس فکشن پر کرائٹن کے بہت گہرے اثرات ہیں لیکن اگر کوئی کہے کہ وہ ہکسلے، ویلز یا کلارک کی طرح عمدہ اور اوریجنل مصنف ہیں تو یہ محض دیوانے کا خواب ہے۔

کیا پہلے ہی سب کچھ کہا جا چکا ہے؟ یا ہمارے موجودہ مصنفین بانجھ ہو چکے ہیں؟ کیا وہ خطرات مول لینے سے ڈرتے ہیں یا حقیقی دنیا کی تیز رفتار ترقی سے ان کی سانس پھولی ہوئی ہے؟

ہم سائنس فکشن کی دنیا میں حقیقی بصیرت افروز اور معمولی ذہن کے بنیادی فرق کا جائزہ لیتے ہیں۔ معمولی لوگ اپنے اردگرد کے مشاہدے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیا اور تازہ کیا ہے۔ جب وہ مستقبل کو بیان کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ کم و بیش وہی رہتا ہے جو موجودہ ہے۔ اگر آپ کم بجٹ ٹی وی شو ’ڈاکٹر ہُو‘ کی کچھ قسطیں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ سیٹ ڈیزائنروں نے ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے جو اپنے عہد میں عمدہ دکھائی دیتی تھی اور اس پر باریک سلور کی چادر لپیٹ دی۔ بعد میں اسے لچک دار پلاسٹک پائپ سے منسلک کر دیا گیا۔

قارئین میں سے بڑی عمر کے لوگ جنہیں 80 کی دہائی یاد ہے شاید ان کے علم میں ہو جب بی بی سی پر مستقبل کی پیشن گوئی کرنے والے بہت سے ڈرامے دکھائے گئے تھے۔ ان ڈراموں میں زیادہ تر کردار اکتاہٹ کا شکار اور بے روزگار تھے۔

مارگریٹ تھیچر کے دور کے جرائم کے سائے ہمیشہ کے لیے محسوس رہیں گے اور ہماری سدا اذیت جاری رہے گی۔ کئی سال بعد مستقبل کی آمد آمد ہوئی تو اس کے ساتھ اتنے لوگوں کو ملازمتیں ملیں کہ جس کی پہلے کوئی مثال موجود نہیں۔

یاد رہے کہ مستقبل ماضی کی انگلی تھامے سیدھی راہ پر نہیں چلتا بلکہ یہ کسی یکسر نئے راستے کو بھی اپنا سکتا ہے۔

© The Independent