سال 2008 تھا۔ کسی طرح سیدو شریف روڈ پر پہنچ کر ایک دوست کے ہاں پناہ لی۔ یہ وہ دن تھے جب شام پانچ بجے شہر میں کرفیو لگ جاتا تھا۔ صبح دم جب گھر کی کھڑکی سے باہر آسیب زدہ رستوں اور گلیوں کو دیکھتے تو یوں لگتا تھا جیسے کنپٹی پر بندوق رکھ کر کسی نے سوات کو دریا کے کنارے اکڑوں بٹھایا ہوا ہو اور دریا کی ہر لہر اداسی اور بے بسی کی تصویر بن کر گزررہی ہو۔

سڑکوں، بازاروں اور حجروں میں سناٹا بول رہا تھا۔ درس گاہوں کے دروازوں پر وحشت کے تالے پڑے ہوئے تھے۔ ہر آنکھ سوالی تھی اور ہر شخص اداس تھا۔ سراسیمگی کے اِس عالم میں شام گئے ایف ایم پر ایک آواز خاموشی کو توڑتی ہوئی ابھرتی تھی۔ لوگ سانس روک کر کان لگاتے تھے کہ آج قیامت کے نامے کس نام آنے ہیں۔

ٹھیٹ پشتو زبان میں ایک شخص دین کی سربلندی کا عہد باندھتا اور پھر کہتا، ’فلاں ابنِ فلاں نے اسلام اور طالبان کے بارے میں کچھ نازیبا کہاہے، وہ توبہ کرے استغفار کرے اور ہم سے معافی مانگے۔ اگر نہیں، تو پھر کل شام پانچ بجے تک اپنا آخری نوالہ کھا لے۔‘

یہ ملا فضل اللہ کی آواز تھی جو سوات کے علاقے امام ڈیرئی سے آتی تھی۔

بہت تیزی کے ساتھ لوگ اپنے ہی شہر میں محصور ہورہے تھے۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ مکینوں کا یہ احساس پختہ ہو رہا تھا کہ ہم یہاں کے باسی نہیں ہیں۔ ان فضاؤں، ہواؤں، خوشبوؤں اور مرغزاروں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم شاید کسی اور کے گھر پر قبضہ جماکر بیٹھے ہوئے تھے۔ مزید یہاں ہماری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب ہم تنور میں لکڑی بھی جلائیں گے تو دو اجازت نامے ہمیں لینے ہوں گے۔ ایک ریاست سے، دوسرا ریاست کے اندر موجود ریاست سے۔

چنار اور برگد بھی اپنے سائے میں پناہ دینے سے انکاری تھے۔ اب وہاں صرف پھانسی گھاٹ سجے ہوئے تھے یا پھر وہ پتھر رکھے ہوئے تھے جن کے نیچے سے کسی کے بھی نام کی پرچی برآمد ہو سکتی تھی۔ اس پیغام کے ساتھ کہ ’تمہارے سکول میں مخلوط تعلیم دی جاتی رہی ہے، صبح تک فحاشی کا یہ اڈا بند کر دو ورنہ بارود رکھ کر اڑا دیا جائے گا۔‘

کتنے سکول تھے جو بتائے گئے وقت پر اڑا دیے گئے اور زمانہ وقت کی بالکونی سے چاپ چاپ دیکھتا رہ گیا۔

جو لوگ شہر میں داخل ہورہے تھے وہ پانچ پانچ گھنٹوں کی قطاروں میں ناکردہ جرم کی سزا پا رہے تھے۔ ’رک جاؤ، انتظار کرو، گاڑی کے بونٹ پر مرغا بنو، اصلی شناختی کارڈ دکھاؤ، واپس جاؤ، ہلنا مت، زیادہ بات مت کرو، جتنا پوچھا ہے اتنا بتاؤ، لائن سے باہر آؤ گے تو گولی مار دیں گے۔‘

شہر کسی کے لیے ایسے بھی اجنبی ہوتا ہے کیا؟

جو لوگ شہر چھوڑ کر گئے اتنی آسانی سے تو نہیں گئے۔ بال بچے گئے تو بزرگ رہ گئے۔ سب گئے تو زندگی کی نشانیاں رہ گئیں۔ کچھ سامان تھا جو ساتھ لے گئے کچھ لاشیں تھیں جنہیں دفنانے کا موقع بھی نہیں ملا۔ مویشی اداس ہوکر پہاڑوں میں چلے گئے اور لوگ مردان کی خیمہ بستیوں میں جاکر آباد ہو گئے۔

مزید پڑھ

اس سیکشن میں متعلقہ حوالہ پوائنٹس شامل ہیں (Related Nodes field)

ہجرت کی رات جب برقع پوش عورتیں چلتی تھیں تو ایک جوتا پاؤں میں ہوتا تھا اور دوسرا ہاتھ میں۔ اور کبھی تو دونوں جوتے پھٹ جاتے تھے۔ سفید پوش مسافروں کے بچوں نے دروازوں پر دستک دے کر پانی اور جوتے مانگے۔ واحد شخص جو سوات سے دل و جان سلامت نکل سکا وہ ملا فضل اللہ تھا۔ ورنہ اس شہر سے ملالہ یوسفزئی بھی جب نکلی تو چہرہ لہو سے لت پت تھا۔

قتل گاہوں میں لاشوں کی گنتی سب کرتے ہیں مگر مرنے والے حرف کا حساب کون رکھتا ہے۔ انسانوں کو ہجرت کرتا ہوا دیکھنا بہت تلخ مشاہدہ ہے مگر شعر کو سفر کرتا ہوا بھی کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ سوات ہی نہیں، پورا پختونخوا وطن ایک قتل گاہ بنا ہوا تھا جہاں چن چن کر آوازوں کو سولی چڑھایا گیا اور گھیر کر سر سازوں کو قتل کیا گیا۔ کتنے فن کاروں کو صرف اس لیے قتل کردیا گیا کہ اُن کے مکالمے سُریلے تھے۔

ابھی دو سال پہلے ہمارے کچھ دوست سوات سے ہوکر آئے تو ظفر حبیب نے کہا، ’میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ابھی بھی حجروں میں سرگوشی کے سے انداز میں بات کرتے ہیں۔‘

مجھے یکایک ایک سفید ریش بابا یاد آیا جو سردی کی راتوں میں موٹی چادر اوڑھے خاموشی سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ سرگوشی کے سے انداز میں ہمارے میزبان سے کہا، ’گلوکارہ شازیہ اقبال (شاید یہی تھیں) برقع پہن کر چپ چاپ نکل گئی ہے، بس دعا کرو اسلام آباد خیریت سے پہنچ جائے۔‘

یہ سرگوشیاں تو اب اس لیے بھی باقی رہیں گی کہ گرین چوک کو لوگ آج بھی خونی چوک ہی پکارتے ہیں۔ پکارنا بھی چاہیے، مورخ جب یہاں سے گزرے گا تو یہ اسے سرگوشیوں کا روزنامچہ پڑھ کر سنائے گا۔

زمانوں بعد ابھی پچھلے برس ہم پھر اسی سوات میں تھے، مگراب ہم کانجو کے علاقے میں تھے۔ حرمت علی شاہ کہہ رہے تھے، ’حالات کچھ بدل تو گئے ہیں مگر اب وہ بات نہیں ہے۔ شہر ایک غیر محسوس قسم کے محاصرے میں ہے اور حجرہ منبر کو جوابدہ ہو گیا ہے۔‘

یہ بات کہی تو محفل میں بیٹھے دوستوں کے زخم ایک ایک کر کے کھلنے لگے۔ شبِ غم کی ایک روداد احسان اللہ خان نے سنائی تو علی ارقم نے کہا، ’علی امید ایک بے نام و نمود شاعر ہے۔ اسے میں دریا کے کنارے بلا رہا ہوں۔ چلتے ہیں، بہت ساری باتیں کریں گے اور اپنے دکھڑوں کو علی امید کے شعروں میں سنیں گے۔‘

امید؟ کیسا ٹھنڈا میٹھا تخلص ہے۔ پتہ چلا کہ جس رات مایوسی کا اندھیرا بہت گہرا ہو گیا تھا اسی رات علی نے امید تخلص کر لیا۔ کاٹے ہوئے سروں کا حساب تو سبھی رکھ رہے تھے علی امید نے مارے گئے سُروں کا حساب رکھا ہوا ہے۔ اس پورے حساب کو وہ ریشمی مصرعوں پر درج کرتا ہے اور پھر وقت کے حوالے کر دیتا ہے۔

سرسینئی گاؤں کی پگڈنڈیوں سے گزرتے ہوئے پہلی نظر سامنے دریا کے کنارے ایین کمر نامی ایک پہاڑی پر پڑتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے دریائے سندھ کی ہزاروں سال کی پر اسرار تاریخ دھوپ میں اپنے سفید بال سکھارہی ہے۔ تیز دھوپ میں یہ پہاڑی اور دریا کی لہریں برابر چمک رہی ہوتی ہیں۔

رکھنے والوں نے تبھی تو اس کا نام ایین یعنی آئینہ رکھا ہے۔ سوات جب اس آئینے کے سامنے کھڑے ہوکر اپنی اجڑی ہوئی مانگ میں زخمی انگلیاں پھیرتا ہے تو اداس لہجے میں منیر نیازی کا شعر پڑھتا ہے

میں تو منیر آئینے میں خود کو تک کر حیران ہوا

یہ چہرہ کچھ اور طرح تھا پہلے کسی زمانے میں

تاریخ قبل از مسیح میں اس دریا کے کنارے لکھی گئی کہانیوں میں ایک اقتباس ملتا ہے:

’سین (دریائے سندھ) اتنا صاف اور شفاف ہے جیسے آئینہ۔ زہریلے اژدہے اور بدروحیں اس کے پانیوں کے نیچے بستی ہیں۔ اگر کوئی شخص قیمتی پتھر، نایاب پھول یا پھل یا پھر سب سے بڑھ کر بُدھ کے تبرکات لے کر دریا کو عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لہریں کشتی کو نگل لیتی ہیں۔‘

گئے وقتوں کے ان کہانی کاروں کو اب کون بتائے کہ ان دریاؤں میں اب کشتیاں چلتی ہیں اور نہ ہی اس کے نیچے قیمتی پتھر اور پھول باقی بچے ہیں۔ یہ بات بھی بس ایک وہم ہی تھی کہ قیمتی پتھر اور نشانیاں لے جانے والوں کو لہریں نگل لیتی ہیں۔ اِن پانیوں کے نیچے بدھ کے کوئی تبرکات اگر ہیں تو وہ اساتذہ، مشران، ادیبوں، فن کاروں اور سیاست دانوں کے خون سے سرخ ہوگئے ہیں۔ بدروحیں تو وہاں سے کب کی جاچکی ہیں۔ اب وہاں اُن بچیوں کی روحیں بھٹک رہی ہیں جنہیں غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔

دریا کے کنارے ہم یہاں وہاں رکھی چٹانوں اور پتھروں پر بیٹھ گئے۔ علی امید نے بغل سے ڈائری نکالی اور یونہی ایک غزل کا مطلع کہا:

چاپیر چل را پیدا نہ کڑی داسی جونہ

چی پہ اخپل مٹو واخلی خپل حقونہ

پہلے شعر نے ہی سب کی توجہ کھینچ لی۔ یہ شعرمحض جذبات کا ترجمان نہیں تھا بلکہ ایک حقیقت کی طرف اشارہ بھی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ خواتین کو اس دیس میں حق دیا نہیں جاتا بلکہ ان کے آگے حق پھینکا جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ حق اٹھا کے منہ پہ ماردیا جاتا ہے۔ اسے حق تسلیم نہیں کیا جاتا جس کا تقاضا خواتین کرتی ہیں۔ حق تو اسے کہا جاتا ہے جس کا تعین مرد اشرافیہ کرتی ہے۔

عورتوں کے حقوق کے حوالے سے یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو عورت سے تجویز نہیں مانگتے۔ عورتیں خود اکٹھی ہوجائیں تو اکٹھ پر اپنا عنوان تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا عنوان مسترد ہوجائے تو تحریک کو اتفاق رائے کے ساتھ مشرقی روایات کے خلاف قرار دے دیتے ہیں۔ شعر ایسے ہی دن کی تمنا کر رہا ہے جب لڑکیاں اپنا حق اپنے زورِ بازو پر لیا کریں گی۔

اس غزل میں اس دن کی حسرت بھی ہے جب لڑکیاں تیس تولے سونے کے بدلے ہزاروں کتابیں مانگا کریں گی۔ اس بات کا شکوہ بھی ہے کہ مردوں نے مردوں کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک مزار بنایا، عورتوں نے کسی عورت کا مزار کیوں نہیں بنایا۔ پھر ایک تجویز بھی ہے کہ کیوں نہ عاصمہ جہانگیر کا ایک مزار بنالیا جائے۔ جہاں ہماری بچیاں جاکر دعائیں کیا کریں اور منتیں مانا کریں۔

غزل اختتام کو پہنچی تو امید نے کچھ صفحے پلٹے۔ غزل کا مطلع کہا

زہ د زڑہ چاودن وطن، مرغئی یمہ

سومرہ د زبون وطن مرغئی یمہ

پوری غزل میں ایک اداس چڑیا اپنے دیس کا نوحہ سنا رہی ہے۔ میں ایک چاک جگر اور زبوں حال وطن کی کی چڑیا ہوں۔ اس وطن کی زرخیزی دیکھو اور پھر میری بھوک اور پیاس دیکھو۔ میری تھکن اور افلاس دیکھو۔ کوئی یقین کرے گا کہ اب یہاں کے درختوں میں ایک آشیانہ تک بھی میں نہیں بنا سکتی؟ کوئلوں کے نشیمن زاغوں کے تصرف میں چلے گئے ہیں۔ فتویٰ ساز کارخانوں کی چمنیوں سے نفرت کا ایسا دھواں اٹھ رہا ہے کہ زندگی کا گیت گانا بھی حرام ہو گیا ہے۔

یہ غزل مصرع مصرع آگے بڑھتی جارہی تھی اور میں سوات کی گلوکارہ شبنم کو طالبان کے حصار میں گرین چوک کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ غزل انجام کو پہنچی تو میرے خیالوں میں دور ایک گولی کی آواز سنائی دی اور ایک لاش میرے دل میں آ کر گری۔ یہ دیکھیے، شبنم کا ترنم بھرا سینہ گولیوں سے چھلنی ہے۔

علی ارقم نے کہا، ’کیا کہتے ہو؟‘

میں تو خیر کیا کہوں گا، بس یہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے کہ شیخ ایاز اور فیض احمد فیض والا آہنگ، قلندر مومند اور گل خان نصیر والا بانکپن اس شخص کے مصرعوں میں ہے۔

بڑا شاعر کون ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ میں اس سوال کا ماہرانہ جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ شاعری کے رموز نہیں جانتا۔ دوچار قلی بھی ساتھ ملا لوں تو ایک مصرع نہیں اٹھاسکتا۔ اٹھانا تو چھوڑیے اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں سکتا۔

ماہرین کے لیے تکنیک اہم ہوتی ہے اور ہم جیسوں کے لیے بات بہت اہم ہوتی ہے۔ نقاد کی نظر شاعر کی زبان پر ہوتی ہے، مگر عام آدمی وقت کی زبان سے متاثر ہوتا ہے۔ جس مصرعے میں روحِ عصر کا حوالہ نہ ہو، اپنی مٹی کی مہک نہ ہو اور درد کی ترجمانی نہ ہو احساس اس کی پذیرائی سے معذرت کرتا ہے۔ جو بات دل پہ دستک نہ دے اس بات کا حاصل وصول کیا ہے۔ خدا خبر فیض نے یہ بات کیوں کہی ہو گی مگر لگتا یہ ہے کہ یہی بات وہ کہنا چاہ رہے تھے

میرے درد کو جو زباں ملے

مجھے اپنا نام ونشاں ملے

میری ذات کا جو نشاں ملے

مجھے رازِ نظمِ جہاں ملے

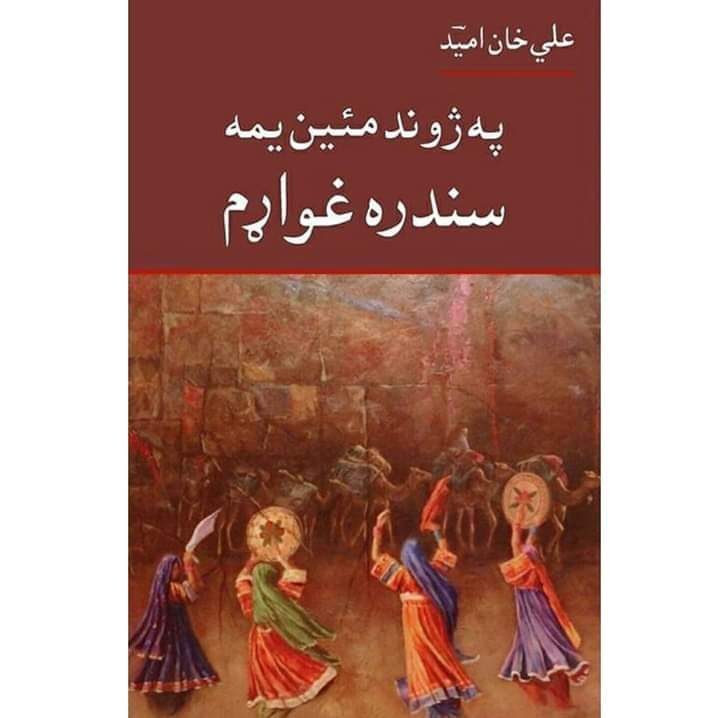

کتاب پر تفصیلی تبصرہ بھی میں نے اس لیے نہیں کیا کہ شاعری پر بات کرنا میرا منصب نہیں ہے۔ مگر کسی بات پر میرا خوش ہونا غلط نہیں ہے اور آپ سے اُس کا اظہار کرنا کچھ برا نہیں ہے۔ میں خوش ہوں کہ روحِ عصر کی ترجمانی کرنے والے میرے پسندیدہ شاعر علی امید کا دوسرا مجموعہ شائع ہو گیا ہے۔

کتاب کا نام ہے، مجھے زندگی سے پیار ہے۔ ۔ ۔ سُرساگر مجھے چاہیے۔ یہ نام نہیں ہے، یہ پندرہ برس کی اُس ڈائری کا خلاصہ ہے جو سوات نے خونِ دل میں انگلیاں ڈبو کر لکھی ہے۔